在泉州,每每说到洛阳桥,就会有太多故事。晨光熹微中,洛阳桥下单薄而又厚重的身影;洛阳江边,烟波满目中那一只展翅高飞的白鹭;早起赶来拍摄的辛勤摄影人……以及桥南街的每一块砖瓦,还有偶遇的小巷深处的浪漫喜事,展馆内洛水源长的历史,都让我们在泉州洛阳桥的探访,充满了无限遐想。

此际初冬,洛阳桥依旧郁郁青青,桥边,向着远方家乡,深深鞠一躬:是故乡亦是他乡,更是吾乡。将爱泊在,天地之间。

三约洛阳桥——

此次重走客家路的最后一站是泉州,计划停留三天。16、17、18日,一连三天早上的凌晨时分,采风团成员都会赶到洛阳桥,从初见即喜到难舍难分。对于采风团的每一位成员来说,泉州的洛阳桥,就像是洛阳的一个“她城胜境”,洛阳桥和洛阳之间的气息和灵韵有着太多熟悉的味道。

泉州有“洛阳之桥天下奇,飞虹千丈横江垂”的壮美;洛阳则有“津桥东北斗亭西,到此令人诗思迷”的赞叹。洛阳桥南北有熙熙攘攘的“老街”,洛阳则有古色古香的“十字街”;泉州“满街皆是圣人”,洛阳也一样“代有才人出”……在泉州洛阳桥,有关洛阳的一切,就像是完美的镜像重叠,却又各自独具一种经年积淀生发出的神奇风韵。

洛阳桥,初见即喜——

洛阳桥和洛阳江,寄托着浓浓的思乡情。

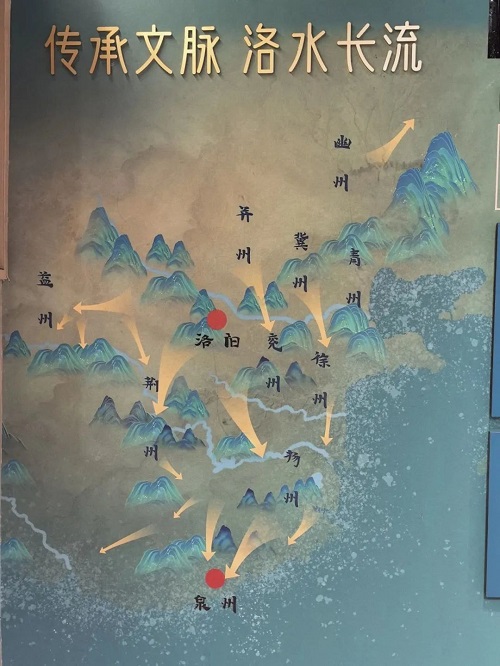

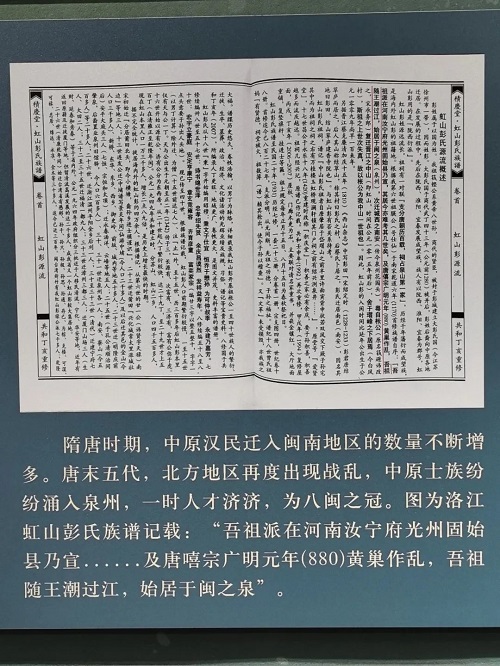

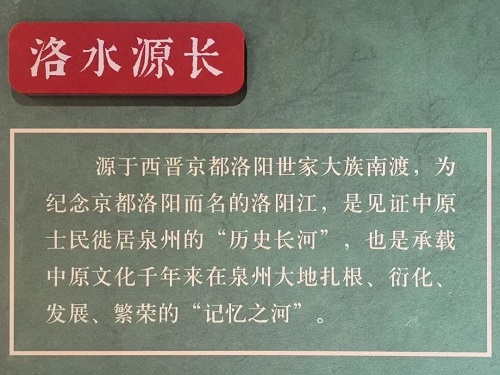

洛阳江的名字与洛阳关联密切。西晋末年,匈奴人的铁蹄踏进了古都洛阳,晋怀帝被俘,王公士民被杀的更是不计其数。皇帝没了,那就只好逃。这是中原汉族的第一次大规模南迁,史称“衣冠南渡”、“八姓入闽”。

外族逐鹿中原,战火纷飞,原中原人则步步撤退到南方,没有火车高铁、不知何为高速的时代,无法回到曾经的家园,西晋洛阳世家和百姓为纪念自己的故国家园,将这条不到四十公里的河流称为洛阳江。而另外一条更著名泉州的第一大江,称为晋江,名字来历也与洛阳江一样,纪念自己曾经的那个家国:晋朝。

永嘉之乱、五胡乱华、黄巢之乱……每一次战火一起,百姓的生活便难上加难。所以越来越多逃难的北方人在南方落脚,扎根。于是他们就变成了如今许多闽南人的先祖,但是去国怀乡总归是天下中国人共同的情思。所以在泉州,南迁的中原人就以故都洛阳命名了这座“洛阳桥”。

在桥南街的泉州侨批馆洛江分馆,馆内讲述的洛水源长的故事,以及院中墙上余光中的诗句“多少人走过了洛阳桥,多少船驶出了泉州湾”让人我们这些不远千里至此一睹斯桥的人们,以及那些上千年一直心有所系念有所想的人们,所有这些人,在乎的难道仅仅是作为物存在的洛阳桥吗?当然不是。

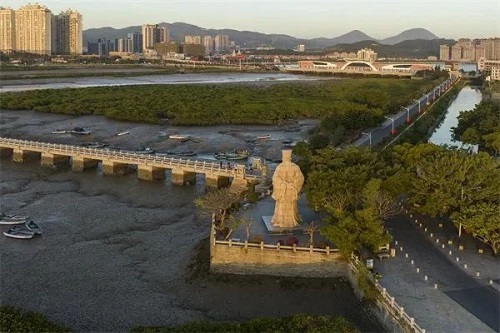

蔡襄雕像树立在泉州洛阳桥北

说到洛阳桥,与洛阳桥共千秋的一代名臣蔡襄不得不提。蔡襄祠,坐落于桥南老街上,蔡襄祠始建于宋朝,据传是在洛阳桥竣工不久后建成的。祠堂大厅中有蔡襄手书《万安桥记》碑刻,此碑文不仅书法端庄沉着,而且文字精炼,工刻细致,誉为文、书、镌“三绝”,是中国十大“三绝碑”之一。

洛阳桥,再见倾心——

连着三天早晨,伴随着旭日升起的曙光,采风团成员用心记录着洛阳桥上的每一个精彩瞬间。

洛阳桥上静谧和谐而又故事丰富。

光与影之间,似乎穿越了千年。千百年的厚重,惹人慢慢地看,慢慢地走。晨跑散步的人,也安安静静,似乎都是一上桥就变得脚步缓慢轻盈,甚至听不到自己的步履声,只想听历史的回响。

驻足凝望,轻轻地抚摸。全长700多米的洛阳桥,被江中洲分为南北两段,护桥的4尊石将军分立南北桥头,虽经千年风雨岁月,容颜虽已老但仍威风凛凛,忠心耿耿。

洛阳江畔,红树林旁,辛勤劳作的村民,这里的牡蛎常年挖不完。

江边两岸的牡蛎养殖方阵形状看似简单,却也有着意想不到的智慧故事。

洛阳桥墩两头较尖,以减轻江水、海水对桥墩的冲击。

洛阳桥的特别之处在于其施工技术,其一是“种蛎固基法”,古人船载石沿着桥梁中线抛下大量石块,在江底形成矮石堤,而后在堤上建桥墩。桥墩两头较尖,以减轻江水、海水对桥墩的冲击。在水下基石上养殖牡蛎,以牡蛎所分泌的胶状体液,将石块粘合在一起,以维持桥基之牢固。另外,铺设桥面上用的巨型花岗岩条石,一块至少有十几吨重。这么重的条石,于聪明的古人来说根本不是事。他们充分利用潮涨潮落,先把沉重的条石横架在足以承载其重量的小船上,利用涨潮时船行至桥墩之间,确定好条石要安放的准确位置,锚定船只,静待潮落,水位下降,条石自动架在桥墩上,空船离去。如此循环运作,一块块巨石就这样架到桥墩上去了。

桥上还有7座宋朝以来各时代的小石塔。有的石塔雕刻有佛像,以及确切的年代题记。立在江中洲榕树下有诸多碑刻,大多是为记载洛阳桥自宋代始建后,在宋、明、清、民国各个时期的修缮而立。

洛阳江畔,翠绿的红树林,时不时翩翩起舞的白鹭。

站在洛阳桥上,远望那大片大片绿油油的红树林,成群的白鹭或在绿色中,或在江面上静静地立着,特别显眼。偶尔飞舞,也是诗意盎然。水中的小船,也似乎是有意停泊在那里,为游人添一份安静。

洛阳桥,继续相约——

连续3天,和我们一起相约洛阳桥的,除了泉州摄影家协会秘书长陈文丕,又多了泉州的几位摄影师。继续研读行走,记录从晨曦微露到山河潋艳。九点多,桥上的外地的游客渐渐多了起来。

洛阳桥南街,异常热闹。一排排彩虹门点缀着古老的街巷,喜气盈盈。原来这里有刘家儿子大婚。这和我们中原乡村的结婚习俗更加相似。新房院内广场,七大姑八大姨以及来帮忙的人,在大锅大灶前忙碌着,得知我们是从千里之外的洛阳赶来,热情地让我们品尝起刚出锅的美味来。

桥南街的一处老宅,宅主刘金谷年龄虽老,今年90岁,但思维清晰。从事教育工作的他热情向我们讲解洛阳桥往事,并赠送了他复印的报纸出版的洛阳桥故事。正畅聊,老人儿子刘志权把我们邀请到旁边他的工作室喝茶。茶室门前和屋内的园林美景和木雕工艺吸引了我们。刘志权从事石材加工设计,曾经先后多年在郑州进行设计施工。1997年,曾被郑州火车站地下工程指挥部授予施工先进单位。因为土生土长在洛阳桥,他现在正在积极筹划提升洛阳桥旅游综合服务项目建设,据他介绍,目前他已经联合北京公司开发“吃在洛阳桥、住在洛阳桥、游在洛阳桥”的文旅项目建设,希望有更多游客到洛阳桥游览体验。我们也相约,再来体验洛阳桥。

在洛阳桥,洛阳镇,又一次回到洛阳。

洛阳桥,从北方到南方,从中原到沿海,像洛阳桥这样的“洛阳元素”,在这里还有很多。洛阳江流经的地方叫洛阳古镇。而洛阳古镇里,洛阳大道、洛阳宾馆、洛阳石雕、洛阳医院、洛阳派出所、洛阳供电厂、洛阳集贸市场、洛阳华侨联谊会、洛阳小吃部……数不胜数,就像是又一次回到了洛阳一样。(高均海聂丽周天杰牛林林徐淑丽文/图)

- 天下客家 根在河洛——重走客家路主题摄影展作品赏析(四)

- 天下客家 根在河洛——重走客家路主题摄影展作品赏析(三)

- 天下客家 根在河洛——重走客家路主题摄影展作品赏析(二)

- 天下客家 根在河洛——重走客家路主题摄影展作品赏析(一)

暂无相关评论!