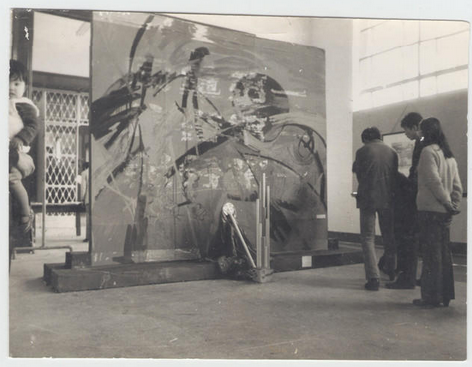

“从人展“《艺术节首席乐师》中国早期的装置作品

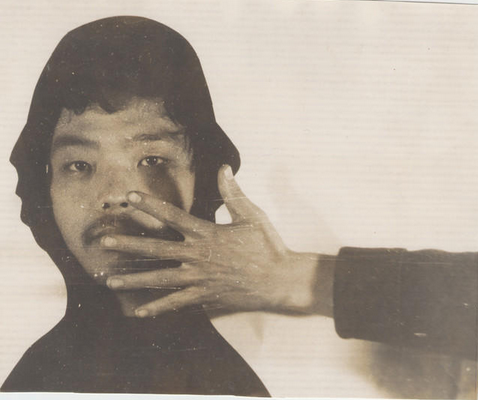

《持刻纸露胸前黏贴物的行为记录》之二

《围着篝火的舞蹈》1985年作,1987年获湖北第三届水彩水粉3等奖

我参与的85在86,1986年11月参加了两个在武汉的群展。有一个时期这事件被称为“85、86美术新潮”,现在86算不算85还有人质疑,我参加的是86,当然希望得到承认,让其属于85前后美术运动的一部分,如果我们那时做的事没有意义,我们就该观看。其实那时也有人知道这事而不参与的;也有参与了,就当做一次展览,拿出保守的东西展了,人在名单里,但作品不值得一提。之所以将85说得高一些,是把它作为一种精神、一种文化的开端,那么你今天也可以参与这种文化,只要你做的经得起检验。

今年6月去华中师大老房子找东西,翻出了一张几十年不见的老照片,恰逢85新潮30年了,这张照片就使参予纪念有了佐证,因为我参加的那段“85”有了图片的帮助。

因为作为一个年轻人那时候没有高屋建瓴的视野,我不知道1985年全国发生了哪些事,我没有那种“先用嗅觉发现动向,受到启发后马上跟风”的习惯, 因为宅着是那时的习惯。

从83年毕业到86年,我在绘画中想做的不是学院中学的,想画的是些怪东西。84年第六届全国美展我画了一幅油画,两个收工的农民扛着铁锹,完全是表现主义,结果彻底落选,省展都参加不了。那时的确是在想创新。比如使用新材料的尝试。

在朋友中那几年也有我现在称之为的“准展览”,其实就是没有展览,是朋友间的走动,即你看我的画,我看你的画。如果不是周韶华先生批准、众多批评家发动并领导的1986年武汉青年美术节这个高展览发生率的运动,那么我们的梦想就只能在“准展览”中自我实现,那实际上是一种也看不见的“85”运动。

只有运动的领导者和批评家们是高屋建瓴的各运动的发动者和运动的定性者。在那些年,从文革政治训练过来的人们有着政治上的警觉,比方说,别人振臂呼喊了“……万岁”,不管自己是否喜欢这句话,要不要振臂一呼是一个政治决策。同样的情形是,有江南和北京的革命者冒死在1985年运动了,没有引发批判,这是一个信号,新的艺术春天可能被默许到来。

这样,武汉有才能的美术界领导们一拍即合,策划了在1986年11月在武汉的“首届湖北青年美术节”,展览在武汉及各地30多个展点同时开幕,虽然不是85那样的始作俑者,但86年武汉的规模更大。说实话,刚点着的一点火花如果没被风吹灭,就意味着有希望燃成一堆大火。所以没有周韶华先生的决策,就没有武汉86年如火如荼的美术运动。

艺术家有没有新思想,有没有革命性的突破,只有在参与大事件的过程中才能发挥来,准展览的影响力较小,即使是86年,其实无论哪一年,有机会展览就能发布你宅下来研究的成果。

后来武汉的86,被理论家们认为属于85的一部分,看来85是作为一种文化,即使今天的展览与这个文化吻合,也是继承了85。

回想起来,在86年的“从人”、“圆房子”这两个展览中也没有辜负85久负盛名的荣誉。最近从华中师大的房子中搜出来的照片提供了一个事实的佐证。我在86年 “湖北青年美术节从人现代作品展”(简称“从人展”)中做的《艺术节首席乐师》,后来才知道叫装置,当时没关心它属于哪一种艺术形式,只想冲击一下。

这件另类作品当时没有得到重视。当时用了现成品:一个立方的饼干盒,在盒的侧面开了一个洞,用纸卷筒插进这个洞,打开上面的圆盖,又插上很多高低不同的纸卷筒,这样它就像一个笙。我又将饼干盒盖敲成了一个人脸的浮雕,在嘴部开了一个洞,后来这个嘴就对上了从饼干盒通上来的管子,这个面具我就挂在了前言那块板子的后面,并用雨衣和一点充填料装饰了这个“乐师”,他就处于吹奏的状态。

我还有个朋友,是美术出版社副社长陈慧明的儿子陈丹,是一个电器迷,他给我做了一个有开关的播放器,带着电池,开启后可以不停播放音乐,我将这个装置藏在了雨衣之下,吹奏的感觉就形成了。当时好奇者总想掀开雨衣看个究竟。

我们在武汉展览馆东侧厅的这个展没有开幕式,而很多批评家、艺术界名人都光临参观了。

没有数量限制,我展了十几幅作品,丙烯和水墨材料,今天看来是新水墨。

但是87年“湖北青年美术节选展”中我的《拉一首不熟悉的布鲁斯》和《突突响着的脱粒机》两幅作品被划到水粉、水彩中了。

因为国画界不承认是中国画,这两幅画的材料和技法与《围着篝火的舞蹈》、《今日30岁》一样,后者之一在1987年入选湖北第三届水彩水粉展并获三等奖。

对于《艺术节首席乐师》这件作品,我拉彭德先生过来看了,当他读起标题,一边读一边乐:“艺术节首席乐师?! 哈哈哈哈”,随后他离开了。还有彭年生为我拍的两幅记录搞怪行为的黑白照片,也展在了画的前面,那时我在全开卡纸上割出一个人形的洞,我举着卡纸让我的脸显现在镂空的洞里,或者在洞口衣服上粘一个难以辨认的东西。

还有一幅照片在彭年生拍摄时,吕维维横伸过来一个巴掌,这顽皮的举动永远留在镜头里。在这些照片之下我贴了一个标签,上面写了:“艺术可以满足人的玩弄欲”,贺飞白社长以较温和地口气说,怎么用“玩弄”这个词呢?他笑一下也就过去了。这是很正常的问题,反映出普遍认为,既使是艺术,那时也不能拿来玩。

我另有一件小雕塑,是木雕的面具,用了一根长长的布满白蚁虫眼的粗棍子作为脖子,展览之后那根木棍已经烂得不行了,不得不将烂的锯掉。展览期间唐小禾先生带着似乎生气地样子看了这件雕塑,他就站在雕塑旁边,托人把我叫过去,我想听前辈的意见,期待他要说点什么,但是当我来到我的这件雕塑那里,他最终什么也没说。

《艺术节首席乐师》那件装置产生在没有装置的年代,那不是大家期待要看到的,它过于超前,所以批评家付之一笑走过去了。这些年人们对理论界期望很高,但理论界对没学过、没见过的事物没有足够的反应。这仍然是独立批评问题,即对系统以外的诧异事物的独立反应。如果没有土壤,艺术家的作为再多也没有用。

随后这么多年,我大部分作品是绘画、水墨或油画,没有做装置。

从2013年到2015年我基本上全在水墨里面,这批水墨都是裸花的概念。

根据装置(installation)一词的英文概念,是指一些散乱事物的集合、重新安装,从这个意义上说,我的这批半抽象的裸花的重新组合,是一种纸上装置。可见对于装置艺术我存有喜爱,但能实施的条件有限,只是有一些腹稿,可以实施的是一些不太花钱的现成品,这更具挑战性,我不搞政治大件,搞不出来,虽然政治大件的两种概率都高——死与活。已经近30年了,没有做装置。

只是在这个2015年,我住在上苑艺术馆,有了一次再做装置的时段。王恺组了一个实验艺术群,其初衷就是发掘一下我们这些一直在从事架上的人的装置艺术情结和潜能。8月,我们做了一个短期的清一色的装置展,“七月流火 上苑实验艺术展”,其中的微信已发布,贾方舟先生也来看了展览,有了肯定的评价。我在这个展中展了3个装置,3个视频。

还要补充说明的是,《活砖》这件作品,事先将砖摆在地上画过完整的一幅抽象画,参展时新建的“砖生命”的样子须要展现一个新的形象。这件作品不宏大,而是一个偏重视觉的、调和矛盾的角色。

创作是基于这样一种考虑:老百姓可能对传自西方的当代艺术形式反感,或对当代艺术中装置艺术恐惧,那么试图通过老百姓熟悉的材料和语言缓解这种恐惧,从而做一种当代艺术鉴赏的普及引导工作。我拍过一些沙峪口及上苑村民所垒的墙的照片,说明并非“人人都是艺术家”,只有懂得自己行为的艺术价值的才是艺术家。《活砖》在之后垒造的过程中不复记得起初的排列,但任何一次随意的垒造,它的视觉价值都成立,每一次换地方搭建的“砖生命”都是新生命。

做《落单的小器》的起因是对落单状况的心动,我同金良今年第一个来到上苑艺术馆,在各工作室外面都能看到被上一年驻馆艺术家遗弃的碗、碟,风格、大小各异,有的留有颜料,渍迹斑斑,它们是怎样沦落到这里的呢?

在我做好台子以后,金良替我到沙峪口村民那里募集碗碟,一位妇人欣然找出一堆单个的旧器皿,说都是放在柜子下面不用的东西,它们曾经都成套,如今落单了。小时侯亲眼看到父母买的成套的杯子中的一个被不慎掉到地上,那种惋惜之情至今记忆犹新;

以后杯子逐个减少到剩下一个。当新的一套取代了以后,落单者的命运就如流浪猫或狗。一件瓷器如果永远保持不摔,它的生命就得以永存。但人的生命就更显脆弱,家庭成员会自然减少,他们的生存价值被怀念。新的一代总是要来。

我在1986年所创作的装置《艺术节首席乐师》是中国较早的装置,(那一年在中国还没有传播装置这个外来词),我事先未受到任何启发,那一年没去看劳森伯格的展览,你不能老是机械地说85是模仿,它的先锋般的努力方向,符合85精神,是85的遗产,我们可以称之为“85文化”,这个文化,现在还活着。2015 年的这些装置试验算作是对85的纪念和致敬,这些敬意不是以会议或仪式的形式,而是藏在了新的作品里。