一、言不尽意

《周易·系辞上》有“书不尽言,言不尽意”之语,这个“意”包含丰富,如关玉良先生的近作《老戏》系列给人的感受一样,打斗中的情趣是通过画外余音来展现的,它自然不同于图像化的logo标志和现代化的各色人物设计,这种悉心的表现形式,如“独照之匠”,“窥写意而运斤”(《文心雕龙》359页),又如“神用象通,情变所孕”,这里的“象”是物象,就是京剧本身,画家与京剧长久的接触,因而感通,于是引起情思的变化,这种变化进而孕育成为艺术的形象,这正是最早的“写意”观。

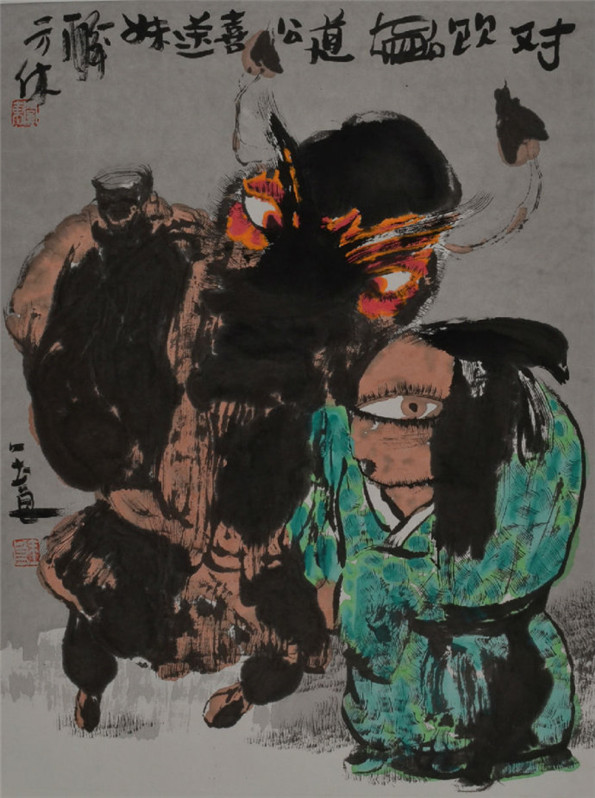

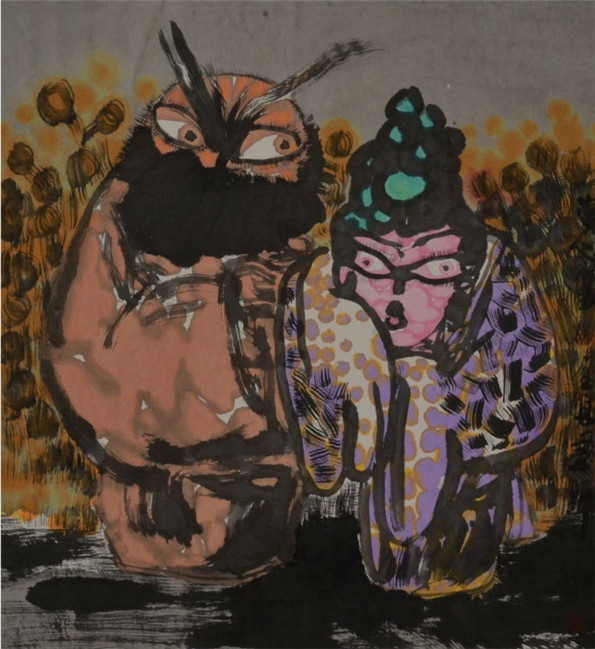

小写意人物画《老戏》的出色,自然可以从诸多方面来分析。但是它给人的眼前一亮的首先是它的造型,中国写意画讲究以“意”取“象”,是在主观意识的作用下,被意识过滤之后所创造的既非完全主观又非完全客观的写意造型,它是个形而上的概念。我很容易想象某一天画家喝着烈酒听于魁智戏时候的情景,日丽风轻,渐渐酒烧心头,伴着戏文的唱词、四平八稳的唱念做打,越听越有滋味,且不管它想起了什么,只人生飘忽百年内,且须酣畅万古情,遂张开宣纸,笔墨钩钩点点,感情化作这些蓝绿眼睛的京戏人物,戏谑、兴奋、慨叹等等情绪顷刻间跃然纸上。套用刘大为先生的话正是“极夸张又极严谨,极富现代意识又极包含民族内涵,极具赏观趣味又体现强烈学者忧患意识”。

这本是用来形容关先生的陶艺作品,但陶艺系列、国娃系列以来先生作品的艺术造型上下俱成体系,一脉相承。这是一位成熟艺术家的成熟魅力的体现,他清楚自己风格的着眼点在哪里,不断突破创新,或许又是一日,窗外小风细雨,他遭遇河南坠子伴着雨点,便又是一个经典老戏系列的诞生。这自然是河南籍的笔者值得高兴的一日。

南齐谢赫“六法”的“应物象形”,是写意观的一个补充体现,就是强调了象形之前要“应物”,然“气韵生动”在六法之首,这种先“气韵”,再“应物”后“象形”的顺序再次彰显出其“气韵”的重要性。如他评价西晋卫协的人物画“六法颇为兼备,虽不备该形似,而妙有气韵”,这同样正是关玉良《老戏》系列写意造型的精彩之处,也就是说造型的好与坏不是以“形似”来评判的。

唐代张彦远将写意观更加明确为用笔,“夫象物必在于形似,形似需全其骨气,骨气形似,皆本于立意归乎用笔”所以在“归乎用笔”的前提下,造型自然不会以纯粹的模仿客观物象为前提。“写貌人物,不俟对看,所需一览,便归操笔”提出“用笔(操笔)”的前提是“不俟对看,所需一览”。如此绘画作品的形态不会被客观事物所左右,造型时自然有很大的灵活性,《老戏》系列造型精彩的写意性正是在这个前提下体现出来的。这样的经典作品,放到那个年代仍然是可以经得住考验的。

宋代以后的文人画兴起,画家的主观感情抬高了地位,“论画以形似,见于儿童临”(苏轼),说明好的作品不在于“形似”也不在于“神似”而“得之象外”,让儿童一看就能领略到其中的意思。到了明代,写意观得到进一步发展,王钹“不求形似者,不似之似也”认为古人所说的“不求形似”并非“不要形似”,而是“不似之似”,齐白石在“似与不似”上也曾经说过“作画妙在似与不似之间,太似为媚俗,不似为欺世”,这种“似与不似”之间的写意观在关先生的许多国画作品中皆有体现,这里可见先生走的是传统写意路子。虽然关玉良是个博学的艺术家,然而他还是始终保持一份虔诚谨慎之心,以“普通人”的身份在传统中不断开拓,看似中规中矩,实则大有内涵。

二、 传神在阿堵

从审美差异上看,现当代写意人物画早已不是那个“旧写意”时代的延续,而是在新的政治、经济、文化发展模式下孕育出新的艺术精神。传统的水墨与写意关系的和谐也被打破,“水墨等于零”等具有挑战性的话语在当代盛行,吴冠中老先生虽已作古,然而以其为代表的当代多元文化的融合已经成为时下的大背景。纵观中国当代艺术界,百花齐鸣,“泛滥成灾(张晓刚语)”,各种形式的艺术都在争夺其一席之地。相同的是大家都在探索,却“万言不值一杯水”,不同的是有人抓住了灵魂,有人只浮游于形式,而另有些高明的人两者兼备。关玉良就是这样一个既抓住了灵魂又抓住形式的人。从《老戏》系列可以看得出先生一直在探索。

《老戏》系列各有故事,幅幅精致,精彩纷呈,我从《老戏》系列发现了一个共同的表现方式,就是眼睛的表现。顾恺之说过“四体妍言,本无关乎妙处。传神写照,尽在阿堵之中”。《老戏》系列皆是近似棱形和椭圆形的双眼,有的是石青和石绿混合的青绿眼睛,有的是眼珠在一侧留有大量眼白的眼睛,无论什么角度刻画出的人物眼睛的程式都不变,却表现出各异的感情和形态。这不禁让我猜测,这是画家刻意的表现方式?还是不经意间形成的共同点?如果是刻意的,那这样的表现方式又源出于谁?

我不禁想起了古希腊墓室壁画那种“正面率”的表现,正面侧面的人物皆有正面的眼睛,我也想起了表现主义画家鲁奥笔下人物有力的眼睛,还有汉画像砖,以及梁凯的《泼墨仙人图》,究竟是哪些影响了画家关玉良,还是这是“关式风格”的符号之一?他未曾给出答案,只是看到关玉良的一些话让我似乎有了管中窥豹似的答案:

“自生自灭的叫艺术家,他不需要任何包装。艺术家越真实,越纯粹,他的艺术就越纯粹。”

“艺术家就是一个赤裸裸的灵魂。我们说炒作、包装,你可以谈一个瓶子包装,一盘点心包装,一件衣服包装,但是艺术家不可以包装,这是我个人的观点。但是发表(作品)是为了传播,传播是为了分享艺术的美感,分享真实、纯粹,并不是传播你的张扬和虚假,这是品格问题。当艺术家品格、道德底线没有的时候,法律底线也没有的时候,还是完整的人吗?完整的人都不是,还能成为艺术家?”

这种商业社会模式下的“真实”似乎可以解释画中的人为何都睁大双眼,“人看世界犹如在破碎的镜中看自己”,那或许是画家心中的双眼,他要让每个人物都真实。苏轼在《传神记》中说“欲得其人之天,当于众中阴察之,今乃使人具衣冠坐,注视一物,彼方敛容自持,岂复见其天乎?”这是说中国画人物的表现并非让人“具衣冠坐,注视一物”,不是让人面容僵硬,而是应该让人溶入众人当中,再进行暗自观察,反复观察中“熟想而默识”最终达到传神写照的境地。

中国人物画讲究“目识心记”,亚里士多德在《记忆与回忆》中曾经说过“显然记忆与想象属于心灵的同一部分,一切可以想象的东西,本质上都是记忆的东西”。这种写意性的作品在今天代表的是传统的“目识心记”,它的真实性源自画家多年从艺的积累。关玉良曾经“十年不走穴”潜心画画,其中深厚的文化积淀是常人无所匹敌的,正如《老戏》系列的眼睛所透漏出来的讯息,“乱哄哄你方唱罢我登场”只需如生命般真情实态的唱一场。

所以这样的眼睛成了《老戏》系列的一种符号,创作也好回忆也罢界限大概分不清了,而“真实”却成了关玉良想表达的一种东西。

三、老来戏谑涂花

读《老戏系列》不由想起那句“诸行如芭蕉”,众形象造作诸行,如芭蕉之危脆而不结实。明徐渭有“老来戏谑涂花卉”的句子,正如他也有幅《蕉石图》的跋文一样“世间好事谁兼得,吃厌鱼儿又拣虾”,正如是,玩世与戏谑的理由便由此中出了。

这几幅作品人物或以老生扮之,或旦角、净角扮之,如镜取影,妙得神情,虽在楮素,也缩短人物比例,将角色概念化,然京戏故事的情绪、冲突、动作、韵律乃至一颦一笑仍然咄咄逼真,这归功于画家的“老顽童”的心态和浓厚绘画语言的积淀。这自然是善意的戏谑,我能读出在这些玩世不恭的人物造型中的对国粹艺术的敬意,这份敬意来自京剧本身,京剧的脸谱本身自成一法,只用于净丑两角,而画中的脸谱概念化,用突破传统来致敬传统。

京剧是在北京形成的戏曲剧种,至今已有200年的历史。它在徽戏和汉戏的基础上,吸收了昆曲、秦腔等一些戏曲的优点和特长逐渐演变而形成。公元1790年,徽戏班“三庆班”“四喜”“和春”“春台”诸班这“四大徽班”从扬州进京,京剧形成后在清朝宫廷内开始快速发展,直至民国得到空前的繁荣。京剧的腔调以西皮和二黄为主,主要用胡琴和锣鼓等伴奏,被视为中国国粹。

京剧的脸谱有其自身的艺术特色,它的图案线条细腻, 色彩极其绚丽,它以精巧的构图塑造各种性格鲜明而又神态各异的艺术形象。在色彩缤纷千姿百态的构图上,表现剧中人物的美与丑、善与恶、贵与贱以及忠与奸等角色,京剧脸谱色彩各自都表达一种含义,比方:红色是正面角色,一般表现忠勇侠义;黑色一般表现刚正威武,不媚权贵者;白色表现阴险奸诈之人;紫色表现刚正威武,不媚权贵;黄色,则表现勇猛而爆躁者;金色,一般为神仙高人,或者猛将;而绿色,一般表现勇猛或莽撞者,有的则表现绿林好汉;蓝色,一般为刚强阴险。京剧独独脸谱,就有“寓褒贬、别善恶”的效果。《老戏》系列的出彩之处不仅在于对脸谱写意性的表现,而且可以看得出先生对京剧的酷爱,能达到此种高度的概括,以远非普通票友所能及。

京剧在北方盛行,关玉良又是东北人,少不了京戏文化的耳濡目染。画中人物各有故事,放在一起又能成为一个“人情世故”的面面观。站在这些画作面前,能感受到先生对这些作品倾注的感情。

关玉良工陶艺,过去的很多作品和《老戏》有一脉相承之处,首先是造型的成系统,都是如同汉说唱陶俑和画像石般的写意,寥寥几笔对形的概括已经入目三分,其次是构图的成系统,他少工群像,《老戏》系列多者四五人,少者两人,这出戏便又不那么乱哄哄了,这是一位即将步入耳顺之年老者的淡泊。京剧是活的艺术,谭鑫培大师晚年“菰雨芦风晚来急,五湖深处一烟笠”的心境可见其生活清幽,正是这份心境换来其恢弘的舞台艺术,也正是同样的心境,换来先生的《老戏》系列,将活生生的艺术重新活生生的现于宣纸之上。

《老戏》多为故事场景,有现实主义的风格,又有表现的意识。现实主义从卡拉瓦乔开始,古典艺术脱离文本,艺术加入了情节,它可以描绘某个瞬间所看到的东西。之所以说关先生的《老戏》有现实主义风格,是因为他并未明确提示这些画所显示的故事出处,观众看到会去猜,或者忘掉了题材本身,溶入那个瞬间精彩的世界里。表现的意识前文已经提到过,这近似于中国的写意。无论是哪个时代,传统的精神不会变,关玉良的作品源流我不敢妄自下结论,但是这种精神毋庸置疑是来自中国画传统的写意精神。严格意义上说,这就是西方的表现精神。

伽达默尔在《真理与方法》中谈到“视域融合”的方法,也就是如何将文本的历史视域与解释者当下视域相结合,这是来自不同空间文化语境的视域之间的融合。这可以从解释学的角度解释这种表现与中国传统国粹京剧的结合。但是我更想说的是《老戏》的图式,《老戏》系列图式简单,却各个精彩。它有种习惯性的东西在里面,康德说“图式是人类心灵深处隐藏着的一种记忆,各种形象是凭借并按照这个示意图才成为可能的,但这些概念不能不永远只有借助于它们表明的图式才和概念联结起来,就其本身而言则是不和概念相重合的。”这是一种先验论的观念,而事实上《老戏》系列独特的戏谑风格和各种符号俨然已经成为“意在笔先”的图式,库恩也说过“一个范式就是一个科学共同体的成员所共有的东西,而反过来,一个科学共同体由共有一个范式的人组成”。

对于精彩的作品,我们不必太过理性的追求图式,贡布里希说“绘画是一种活动,所以艺术家的倾向是看到他要画的东西,而不是画他所看到的东西”,《老戏》系列精彩多半在于关玉良的精彩,在于他遇到了京剧,不是平平常常的听戏打发无聊,而是以艺术家的激情点燃作品,塑成了它的精彩。

传统之于关玉良先生,正如《老戏》之于观众,有幸作为观众,聊以此文,向这位“孩子心”的艺术家致敬。

2014年4月13日23:51