您的位置:网站首页专栏

【深度个案】方式·孙佰钧

2015年11月18日 浏览数:868

一

孙佰钧对自己作品中的抽象元素的解读,与胡塞尔的理论相近,胡塞尔在现象学中阐释主体面对客观事物时所做的心理准备时,说主体首先更关注“准备”的影响,而这个“准备”的内容与物体实在的内容并不相同,“准备”从科学的角度,引导了主体“我”的知性。孙佰钧在早期的文章《论生命的意义及视觉形态》中谈到“生命”时说:

“我们人类总是找到种种理论与托词去赋予它种种观念,这种观念往往依附在华美外表的某种假象之上……它把我们引进过于狭隘的、失去自信的通道中,只反映某些局部说明性的生命。”

无独有偶,胡塞尔拿桌子举例,“我盯着一张桌子围着它走.我所在的方位不断发生着变化,我一直能够意识桌子这个物体的存在.而它本身完全没有发生改变。……我们总是从某个特定的角度看那张桌子,无论从哪个角度.都不可能同时观察到桌子的全貌。”事实上“对桌子的认知却一直在变”,所以“认知本身是存在于不断流动的意识之中的.它不断地流出,新的认知流过了刚刚过去的意识。新的现在立刻向前流去,延绵不绝。被感知到的事物整体上,它的每个部分、方面和阶段……都要领先于认知。”

如果把“桌子”比作“生命”,孙佰钧的实验水墨作品,则是以独立于物象之外的形式,阐释了生命的本质,虽然生命不是他作品的唯一主题。但如果把这种阐释放到当下,在各种新学思潮、各种新奇的时尚样式以及当红的艺术新闻和商业炒作中,是一种朴素的表达。但是如贡布里希所说“越接近我们自己的时代,就越难以分辨什么是持久的成就,什么是短暂的时尚。”如果在这个崇尚进步、新奇和时髦的时代中判断艺术成就,大概除了风格面貌、创作逻辑之外,最主要的一点,还是艺术家的观察方式,以及由它带来的问题意识。

在这个层面,孙佰钧有两点不同:

首先、作为水墨实验艺术家,他所采取的微观表现方式与众不同。说它抽象,它所描绘的,却有一定的可辨识度,如类似显微镜下的细胞,它又不同与普遍的具象,和西方抽象大师毕塞勒、伊凡·希勤兹等人的创作观念异曲同工。而选择微观表现,正是以当下东方人的心态,精准的表现与他者共生关系的生命形态。孙佰钧曾说“道家的天人合一是个体与自然的关系,如果不讲个体就不存在他者”,这可以作为《生命系列》作品呈现排列面貌的读解,画面中的微观抽象形式,也表现了特有的东方文化“和”的深刻角度。

其次、作为抽象水墨的领军人物,孙佰钧的作品不仅抽象,而且鲜活,形成了纯粹的视觉语言。孙佰钧说:“一个好的艺术家他会进入另一个时空来思考问题,思考的维度会出现不同的空间场,有时甚至是有悖于常规的,他的状态随时都发生着变化,很难把握。”所以,这也是他作品抽象但是鲜活的原因,他对“生命”这一物象的理解,就有二十余种不同的面貌。

利普斯说过,审美享受是一种客观化的自我享受,在审美活动中,审美享受的对象和获得审美享受的原因不是一回事。审美享受的对象是客观形式,而引起享受是在自我的内部活动上,包括主体在自身所感到的企求、欢乐等状态,审美就是把这种状态移入到对象。所以人们与对象的欣赏不在对象本身,而在自我。

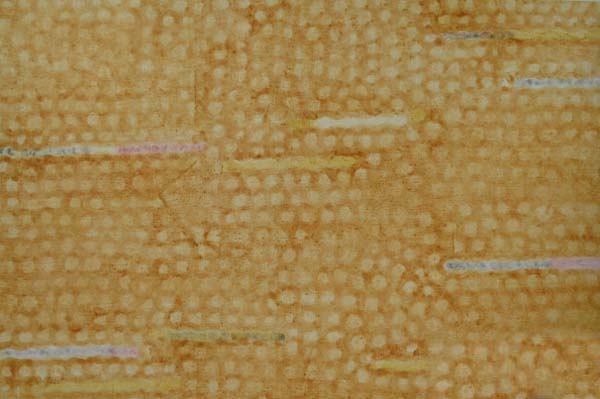

在此之上,沃林格提出会不会有一种纯粹满足自我状态的抽象形式存在,而绕开客观形式呢。沃林格提出这是来自心理学的层面,而且“抽象冲动还具有宗教色彩般的表现出对一切表现世界明显的超验形象。”孙佰钧说:“我的作品没有具体形象,他调动的是你的感官,你的经验,你的判断,你的知识和修养以及你自身的经历。从感觉到感悟再到体悟,这里没有宣泄只有平静的轻微的伤痛感,苦涩的和甜美的流淌着的那种物质在作品中涌动。“这正是超验形象的体悟,在孙佰钧那里,水墨和综合材料只成为一种媒介,传统与现实、中国与西方、写实与抽象、民间与官方、宏观与微观,都丧失明显的边界,为这种超验形象服务,成为画家随意攫取的资料库。所以,我们看到了类似细胞的水墨符号,见到了这种类似切片般的纹理,和类似心脏跳动般的物象,生命的“微疼痛感”通过含蓄的色彩表现的“欲说还休”,这正是画家的卓越之处。

抽象艺术发展仅有一个多世纪,却已经存在很久。经过历史的演变,被限定在两个范畴当中,一是将自然外貌减少,一是纯粹脱离自然。当中的界限时常模糊,中国则有“屋漏痕”等书论,如夏云多奇峰、飞鸟出林、惊蛇入草和壁坼之路,形容顿挫有力的主观形象。进入九十年代,在西方文化横冲直入的第二个十年,水墨成为媒介已不算稀奇,一些画家尝试以抽象作为探索之路,打破了“水墨唯画种论”,孙佰钧便是其中之一,他是我国最早进入抽象水墨领域的领军人物之一。从具象开始,孙佰钧逐步抽离作品中的形象,以抽象元素有机组成一种有意味的形式,顺向排列,随着年龄的越来越大,作品中加入的思考越来越多,看似含蓄的意象其主题却越来越庄重,从形式、材料、水墨语言的探索,到观念、方式的思考,又到“日记般”朴素的生命记录,这其中的延伸和体悟,已经足以成为一部以思考和创作经历两种方式做成的超验抽象作品。

孙佰钧对自己作品中的抽象元素的解读,与胡塞尔的理论相近,胡塞尔在现象学中阐释主体面对客观事物时所做的心理准备时,说主体首先更关注“准备”的影响,而这个“准备”的内容与物体实在的内容并不相同,“准备”从科学的角度,引导了主体“我”的知性。孙佰钧在早期的文章《论生命的意义及视觉形态》中谈到“生命”时说:

“我们人类总是找到种种理论与托词去赋予它种种观念,这种观念往往依附在华美外表的某种假象之上……它把我们引进过于狭隘的、失去自信的通道中,只反映某些局部说明性的生命。”

无独有偶,胡塞尔拿桌子举例,“我盯着一张桌子围着它走.我所在的方位不断发生着变化,我一直能够意识桌子这个物体的存在.而它本身完全没有发生改变。……我们总是从某个特定的角度看那张桌子,无论从哪个角度.都不可能同时观察到桌子的全貌。”事实上“对桌子的认知却一直在变”,所以“认知本身是存在于不断流动的意识之中的.它不断地流出,新的认知流过了刚刚过去的意识。新的现在立刻向前流去,延绵不绝。被感知到的事物整体上,它的每个部分、方面和阶段……都要领先于认知。”

如果把“桌子”比作“生命”,孙佰钧的实验水墨作品,则是以独立于物象之外的形式,阐释了生命的本质,虽然生命不是他作品的唯一主题。但如果把这种阐释放到当下,在各种新学思潮、各种新奇的时尚样式以及当红的艺术新闻和商业炒作中,是一种朴素的表达。但是如贡布里希所说“越接近我们自己的时代,就越难以分辨什么是持久的成就,什么是短暂的时尚。”如果在这个崇尚进步、新奇和时髦的时代中判断艺术成就,大概除了风格面貌、创作逻辑之外,最主要的一点,还是艺术家的观察方式,以及由它带来的问题意识。

在这个层面,孙佰钧有两点不同:

首先、作为水墨实验艺术家,他所采取的微观表现方式与众不同。说它抽象,它所描绘的,却有一定的可辨识度,如类似显微镜下的细胞,它又不同与普遍的具象,和西方抽象大师毕塞勒、伊凡·希勤兹等人的创作观念异曲同工。而选择微观表现,正是以当下东方人的心态,精准的表现与他者共生关系的生命形态。孙佰钧曾说“道家的天人合一是个体与自然的关系,如果不讲个体就不存在他者”,这可以作为《生命系列》作品呈现排列面貌的读解,画面中的微观抽象形式,也表现了特有的东方文化“和”的深刻角度。

其次、作为抽象水墨的领军人物,孙佰钧的作品不仅抽象,而且鲜活,形成了纯粹的视觉语言。孙佰钧说:“一个好的艺术家他会进入另一个时空来思考问题,思考的维度会出现不同的空间场,有时甚至是有悖于常规的,他的状态随时都发生着变化,很难把握。”所以,这也是他作品抽象但是鲜活的原因,他对“生命”这一物象的理解,就有二十余种不同的面貌。

利普斯说过,审美享受是一种客观化的自我享受,在审美活动中,审美享受的对象和获得审美享受的原因不是一回事。审美享受的对象是客观形式,而引起享受是在自我的内部活动上,包括主体在自身所感到的企求、欢乐等状态,审美就是把这种状态移入到对象。所以人们与对象的欣赏不在对象本身,而在自我。

在此之上,沃林格提出会不会有一种纯粹满足自我状态的抽象形式存在,而绕开客观形式呢。沃林格提出这是来自心理学的层面,而且“抽象冲动还具有宗教色彩般的表现出对一切表现世界明显的超验形象。”孙佰钧说:“我的作品没有具体形象,他调动的是你的感官,你的经验,你的判断,你的知识和修养以及你自身的经历。从感觉到感悟再到体悟,这里没有宣泄只有平静的轻微的伤痛感,苦涩的和甜美的流淌着的那种物质在作品中涌动。“这正是超验形象的体悟,在孙佰钧那里,水墨和综合材料只成为一种媒介,传统与现实、中国与西方、写实与抽象、民间与官方、宏观与微观,都丧失明显的边界,为这种超验形象服务,成为画家随意攫取的资料库。所以,我们看到了类似细胞的水墨符号,见到了这种类似切片般的纹理,和类似心脏跳动般的物象,生命的“微疼痛感”通过含蓄的色彩表现的“欲说还休”,这正是画家的卓越之处。

抽象艺术发展仅有一个多世纪,却已经存在很久。经过历史的演变,被限定在两个范畴当中,一是将自然外貌减少,一是纯粹脱离自然。当中的界限时常模糊,中国则有“屋漏痕”等书论,如夏云多奇峰、飞鸟出林、惊蛇入草和壁坼之路,形容顿挫有力的主观形象。进入九十年代,在西方文化横冲直入的第二个十年,水墨成为媒介已不算稀奇,一些画家尝试以抽象作为探索之路,打破了“水墨唯画种论”,孙佰钧便是其中之一,他是我国最早进入抽象水墨领域的领军人物之一。从具象开始,孙佰钧逐步抽离作品中的形象,以抽象元素有机组成一种有意味的形式,顺向排列,随着年龄的越来越大,作品中加入的思考越来越多,看似含蓄的意象其主题却越来越庄重,从形式、材料、水墨语言的探索,到观念、方式的思考,又到“日记般”朴素的生命记录,这其中的延伸和体悟,已经足以成为一部以思考和创作经历两种方式做成的超验抽象作品。

二、

最近十年以来,新媒体的盛行导致了造型艺术向视觉文化的转变。事实上中国的当代艺术并不是孤立的前进,它时时刻刻都是社会的一部分,是视觉文化的一部分。在历史上有过文本中心主义的时代,文字是一切文化的中心,是人的主要知识形态的承载方式,过去的那个时代人们主要是通过文字来记录和表达对世界的理解和看法。后来新媒介出现,文本为中心的这个传统,在当代文化中就受到了挑战。世界变的图景化和视觉化了,人们通常用“图像时代”和“读图时代”来阐述这个道理,看到一幅图或者、一件艺术作品,或者看到一件东西,它的背后就可能蕴含或者产生很多文化的含义。孙佰钧的作品具有当代人的气质,某种程度上,是由那些画面中圈圈点点和若隐若现的抽象元素决定的。人们或许由于它想起了显微镜、细胞切片等等这些当代才有的东西。那种“细胞”并置的力量,也使人想起密集艺术、奥普艺术等具备现代工业产生后才有艺术流派。

当代艺术中的生活与艺术的界限变得模糊了,“生活即是艺术,艺术即是生活”。视觉化的社会现实成为了生活和艺术的共同基础,所以很多生活中的视觉图像,日常的视觉经验成为了当代艺术的图式来源。孙佰钧曾经说:“艺术来自于生命本身。我现在即将完成的《生命的伸延》系列是以日记的形式来完成的,就是每天观察身体,测量血压、脉搏,记录下数值。”这使画家拥有了“生存”的体验,不再单一以一种单一的标准去衡量艺术,这就意味着“观念”的出现。的确,媒介打破观念,而媒介的弱化又是强化观念,从媒介上来说,画家使用的是宣纸和笔墨,所以当属水墨画,可其中的传统水墨语言却不复存在,这种不是水墨的水墨画拓宽了水墨的范畴,增加了“水墨”这个词汇的份量。也只有在孙佰钧等一批敢于尝试的画家出现的年代,你才会意识到时代进步了,因为那些抽象作品当中,无需任何解释,便蕴藏着一种新方式阐述的文化。

图像化时代的来临,可能引起的问题就是图像的泛滥以及图像与真实世界的距离,图像作为一个独立世界,没办法真实地反映人和现实的关系。当下人很容易在古典艺术世界和我们身处的艺术世界间寻找到差异,我们所依靠的,是康德的艺术自律和实验、革新之类的艺术观念,如果我们始终相信艺术是人类文明的一种创造,我们就需要分清楚哪些是持久的艺术成就,而哪些是昙花一现的时尚把戏。我想这也是我们需要对孙佰钧先生保持敬意的一个理由,因为他作品的表达方式所带来的问题意识是实质存在而且不断变化的,这代表着一种不断开拓的态度和一种抽象阐释的独立精神。

2015年10月25日

推荐视频