商代都城西亳位于偃师城关镇大槐树村与塔庄村之间,西距今洛阳市区约三十公里、汉魏故城遗址约十公里,西南距夏都二里头遗址约六公里。今称偃师商城遗址。商城遗址地域的地势平坦,最大高差在1米左右,南部稍稍隆起。城址东南部有一方圆约1.5万平方公里的古代水域(湖泊);东北部城外有一条西北/东南向的河道。当时的洛河位于城址南约二公里处。城墙的外围因筑墙取土而被挖成宽深的壕沟,引入自然河流之水形成护城河。偃师商城是商汤灭夏后所营建的早期都城,是迄今考古发现的商代早期城址中年代最早、保存最好的一座城址。

一、规划整齐、布局合理的都城

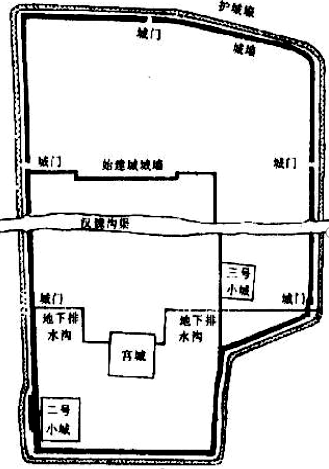

偃师商城整个城址规划整齐,布局合理。先后建有宫城、小城和大城,共三重城垣。小城在大城的西南部,南北约1100米,东西约740米,面积近80万平方米。小城的西墙、南墙以及东墙的南部,与大城城墙重合,并被大城城墙包夹。城墙宽约6米~7米。城墙走向及城内主要建筑的朝向皆北偏东,四面城墙中部各有一座城门。城内主要有宫城、官署区以及府库。城南部地势略高之处是宫城和官署区。小城是建都初期的都城,后因经济发展,居民增多,城中无法容纳,扩建了大城,都城就变成了小城。

大城南北超过1700米,东西最宽处逾1200米,最窄处740米,整个城市如菜刀状。城垣全部为夯土筑成,宽度一般为17米~19米。城外环绕有护城河,河床宽约20米,深近6米。城门共七座,北墙一座,南墙一座,东墙二座,西墙三座。其中东二门和西二门的城门宽度均为2.4米,门道两侧均有木骨夯土墙,从其规模看,门上很可能有门楼之类的建筑物。在西二门门道以南4米的城墙内侧,有一条宽3米~4米、长30米的马道。马道西高东低,呈斜坡状,其西端与城墙垂直相接,东端与城内东西大道路基合拢。这种形制结构是为了便于城池防守,其防御设施比夏朝二里头更加坚固。城门之间均有大道相通,东西南北纵横交错,在城内形成四通八达的棋盘式交通网络。

都城的西南隅建有府库,府库西部、南部邻近城墙,东北距宫城不足100米,平面略呈方形,总面积超过4万平方米,四周夯土围墙宽约2米。围墙内分布着九十多座排房式建筑,单体建筑基础大小基本相等,间距相同,排列有序,其间有道路相通,并有排水沟道。

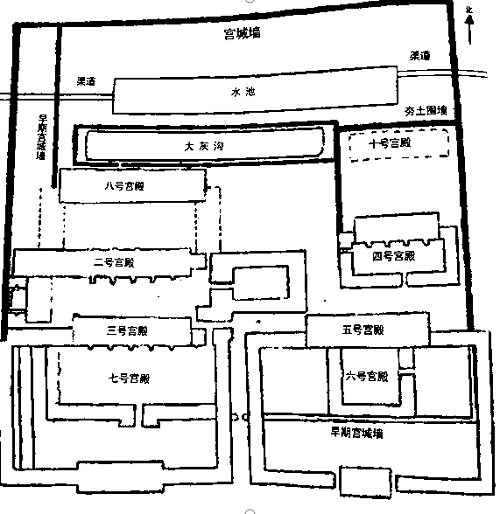

偃师商城宫城遗址分布图

都城东北部为贵族、平民的居住区,建筑规模、样式不同。中型建筑群呈四合院式,面积小于宫殿,正堂居北,堂前有台阶,厢房为一排多间的地面建筑。小型房屋建筑,形制有三种:第一种是多室地面建筑,木骨墙,室内分成数间,面积约30平方米;第二种是单室地面建筑,木骨墙,面积10余平方米;第三种是半地穴式建筑,内壁草泥抹平,面积为10余平方米。

都城东北和东南,分布着铸铜作坊,东北分布着制陶作坊,西南分布着制骨作坊。

水井是偃师商城遗址发掘较多的遗存,一种是方形坑,木质井盘,周围以夯土填塞;另一种为长方形竖穴,向下逐渐变为椭圆,近底部变为圆形。

商代墓葬与夏代相比较,有了一些较为明显的变化。从分布情况看,主要是靠近甚至依托城墙挖墓穴。在大城东、西、北墙内侧和小城北、东城墙内外两侧的一些地段,曾发现三至五座或十多座以上的成片墓葬。共发现墓葬一百多座,都是土坑竖穴墓。

偃师商城遗址平面图

二、封闭的宫城

宫城位于偃师商城南部、小城的正中。早期宫殿区是一座独立的小城,呈封闭状态,自成一组建筑群体,总面积4.5万平方米。城平面形状略呈方形,四周有约2米厚的夯土围墙,北墙长约200米,东墙长约180米,南墙长约190米,西墙长约185米,西墙南段和南墙西段利用了七号宫殿的西庑和南庑外墙。南墙中部有一座城门。宫城内先后修建了不下九座大型宫殿建筑,集中于宫殿区的南半部,朝向皆南偏西,大体分属于偃师商城商文化发展之三个不同时期。早期宫城确立了偃师商城宫殿区发展的雏形,在以后不同时期,宫殿区布局发展基本上是在早期宫城的基础上逐次不断地往南延伸,往东、西方向适度渐进。

宫城的布局充分体现了轴线对称原则,以南城墙中部的大门为基点,以由此通过的南北向道路为轴线,对称地分布着宫殿群。其中,东区有四、五、六号宫殿建筑,可能为宗庙区;西区有二、三、七、八号宫殿建筑,是朝寝区。一号宫殿位于宫城中央,属于西区宫殿建筑群的组成部分。宫城区的西南和东北的二号和三号建筑群,呈对角之势,拱卫宫城。两者都有围墙,内部皆布满排房式建筑,可能为屯兵之所、仓储之所或武库。三号宫殿和五号宫殿,规模和建筑形制相似,位置呈东西并列,相距约6米。这些宫殿的规模巨大,是目前商代早期所见规模最大的单体宫殿建筑。四号宫殿建筑是一座以面南的正殿为主体,东、西、南三面均有庑的封闭式单体宫殿建筑。东西长51米,南北宽32米,面积约1632平方米。宫殿之南是宽阔的广场。二号宫殿由主殿和东、西庑(配殿)组成。台基面与院落地面的高差为40厘米。南面和北面有供人上下殿堂的夯土踏步。主殿与东庑之间有宽2米的通道,北端设门。在约百年间,都城的总体布局没有发生大的变化,但宫殿区规模持续扩大,在改扩建原有宫殿建筑的同时,又新修了数座宫殿建筑,并出现了单体面积近万平方米的超大规模宫殿建筑。

在宫城北部,发现了商王举行祭祀活动的遗址以及大型池苑。池苑内有东西长130米、南北宽20米、深约1.5米,周边用石块护砌的人工池塘;池塘东西两侧各有一条水渠,西渠西起护城河通过西一城门下的石质沟渠把水注入池塘,东侧的水渠经东一城门底部把水排入东护城河。池苑遗址是我国目前发展最早的御用池苑,也是我国最早引水造景的水利设施,也是迄今为止发现的最早的城市园林遗址。

三、层次分明的城市交通网

偃师商城的道路可分四类,即城外道路、穿过城门的大道、沿城墙内侧的顺城路和通向各主体建筑或建筑群的道路。前三类道路属大道性质,构成偃师商城内外道路的主干体系,第四类道路是该体系的支线。

偃师商城的水道系统分城外和城内两部分。城外的水道主要是环绕大城城外的护城河以及城址附近的自然河流。目前自然河流发现于大城东北部城外,河道宽20多米,呈西北/东南走向,约在接近大城东北城角处与护城河相交。城内水道可分三类,即和城外沟通的水道、和大型建筑相配套的局部水道和简易的浅沟。第一、第二类水道的设计比较考究,一般采用木石混合结构。东二门的门道路土之下,有0.4米厚的草泥,草泥下是一条用木盖做顶板的石壁排水沟。水沟内宽1.2米,深1.3米,底部用石板铺砌,自西向东,内高外低相互叠砌呈鱼鳞状,叠压顺序与水流方向一致。两壁用石板砌成石柱状,石柱之间夹立一根木柱,木柱与石柱共同承托着盖于沟上的木盖板,木盖板今已腐朽成灰。这条水沟全长800多米,均以石板铺底,从东城门径直向西,在宫城之北折入宫城。由此可见,这条排水沟的主要作用是排除宫中积水。这种排水沟,以石头砌成,上覆木盖板,是都城中的首次发现,且设于门道之下,上面行人,下面排水,一门两用,构思巧妙,设计合理,对以后城市排水设施的建设有深远的影响。第二类水道主要集中于宫殿区内,用于从单体宫殿或宫城内向外排水,水道底部落差明显。简易的明道排水沟分布比较普遍,上自宫殿区、府库,下至一般性质建筑附近都有。非常明显,商朝都城建设更加注重对水道系统的设计和利用,城市废水的排泄更加畅通。

四、渐成规模的手工业作坊

商代的手工业较夏代有相当的发展,城中分布更加广泛,主要有铸铜、制陶和制骨等作坊。铸铜作坊位于都城东北和东南部。考古发现有红烧土面、红烧土坑、铜液滴凝块、陶范及炭屑等与铸铜活动有关的遗存。制陶作坊除零星窑址外,还发现呈一定规模的窑址密集区,表明此时已形成手工业作坊。窑址一般呈圆形或不规则形。在城西南部发现数个分布比较集中、出土骨料比较多的废弃物堆积坑,附近应有制骨作坊。

偃师商城规划周密,选址得当,主次分明,左右对称,布局严谨,结构合理,总结了我国自仰韶文化晚期开始造城的经验,在我国都城建设史、建筑史上起着承前启后的作用。

宫城及其内部的宫殿建筑是研究我国早期帝王都城,尤其是宫城制度、宫殿建筑布局的珍贵实物资料。尤其值得注意的是:商城城门窄小,“马道”宽长,宫殿居中,排房式建筑分列左右,层层夯土墙环绕着城内建筑,这些特点都显示出这座城池的浓厚的军事防御色彩。

《河洛文化论衡》徐金星郭绍林扈耕田等著

暂无相关评论!